Philosophy of R&D for Business

" 어떠한 관점에서 회사의 연구개발을 추진해야 하는가"

I. Background

기업이 지속적으로 재무적 건실성을 확보하면서 생존하기 위해서는, 효과적인 경영프로세스, 효율적인 생산관리시스템, 활발한 고객 커뮤니케이션, 신속한 비즈니스 모델의 업데이트 및 체계적인 인적자원 운영 등 많은 중요한 경영활동이 수반되어야 하지만 특히 장래 기업의 성장과 수익성을 보장하기 위해서는, 그 기업이 생산하고 있는 ‘제품(서비스)의 시장 지배력(Product Leadership) 확대’ 그리고 항상 변화하는 기술 및 산업 추이 속에서 새로운 기회를 모색하고 선제 확보해가는 ‘지속적인 신성장 동력(New Growth Engine)의 발굴’ 과 이를 향한 끈임없는 노력이 조직원 사이에 일상화 되는 ‘혁신문화(Innovative Culture)의 내재화’가 반드시 근간이 되어야 함은 명백한 사실이다.

1. 어떻게 Product Leadership을 확보할 것인가?

소득의 증가로 인한 수요의 증가와 함께 정보의 보편화 및 기술의 범용화로 인한 공급의 팽창은 일상화 되었다. 특히 대규모 수요를 기반으로 한 새로운 개도국들의 생산참여로 인하여 사실상 우리가 접하는 상당수의 제품(서비스 포함)은 항상 Commodity화가 급속히 진행되고 있는 지경에 이르고 있다. 이 점은 소비자의 입장에서는 제품을 보다 싼 값으로 구입할 수 있게 되었다는 장점과 함께 또 다른 기회도 함께 제공받게 되었는데, 그것은 ‘내게 맞는 제품’을 더욱 더 까다롭게 선택할 수 있는 강화된 선택권도 함께 갖게 되었다는 것이다. 이런 현상은 거대 플랫폼내에서 경쟁해야 하는 현재의 판매 생태계에서는 더욱 더 치명적인 경쟁요인이 될 수밖에 없다. 따라서 이런 상황하에 있는 생산자 입장에서는 가격도 가격이지만 생산하는 제품의 차별화된 선택가치를 소비자에게 제공하는 것이야말로 거의 생존 차원의 필수 수단이라고 볼 수박에 없다. 그래서 기업들도 고객의 잠재된 욕구를 필사적으로 발굴하고 이들 발견된 요소를 제품에 적용하기 위하여 여러 다양한 방법론들을 동원하고 있으며 일부 선진기업은 고객의 Life Style을 전문적으로 연구하는 담당부서까지도 확보하고 있다. 그러나 기업들의 이러한 가시적인 노력에도 불구하고 실제로 시장에서는 여전히 애플이나 테슬라 수준의 지배적인 Product Leadership을 가진 기업을 찾기란 그리 쉽지 않은 것 또한 사실이다. 왜 이럴까? 이는 실제로 파괴력 있는 Insight를 찾기가 어렵다는 현실적인 문제도 있지만, 기업들이 위기의식을 인지한다고 하는 것과 실제 행동 실천한다는 것과의 Gap에 기인하는 것이 아닐까 한다. 즉, 대부분의 기업들은 고객니즈 발굴을 위한 다양한 노력을 하고 있지만 실제로는 같은 사업군에 들어와있는 다른 기업들과 묵계적으로(?) 그간 구축해온 익숙해진 게임룰에 입각하여 경쟁함으로써, 애써 현실을 외면하거나 Me-Too 제품을 생존 전략으로 삼거나 혹은 그저 통계학적인 ‘평균 소비자’ 개념에 의거하여 존속적 혁신(sustaining innovation) 차원의 투자를 집행하거나 아니면 단순히 라인업을 보강하는 차원에서 투자를 집행함으로써, 여전히 자신의 파이를 늘릴 가능성이 있다고 보여지는 그러나 결국에는 한정된 세그먼트내의 제로썸 게임에서의 Cash 확보에 경쟁하려는 의도가 강하기 때문이라고 보여진다. 이것은 기업 존속의 본질이 ‘영업경쟁’이 아니라 고객을 위한 진정한 가치를 만들어 내는 것이라는 기본적인 철학이 결여된 때문이다. 외형적으로는 고객 가치의 중요성을 표방하지만 속내로는 제품의 가치를 단순히 ‘판매가격’으로 보고 그 구성요소를 그저 ‘비용’과 ‘기업이윤’으로 한정하여 경쟁의 요소를 이 두 가지에서만 찾으려 한다면 당장은 재무적 부담을 최소화하여 사업적 안정감이 확보된 듯이 보이게 할 수 있고 유통채널(당면고객)과의 큰 무리도 피할 수 있을 지 모르겠으나 결국은 고객의 잠재된 욕구를 굳이 외면함으로써 언젠가는 파괴적 혁신자(Disruptive Innovator)에게 시장 지위를 넘겨줄 위험을 애써 간과하고 있을 뿐인 것이다.

제품의 가치는 그 제품이 가져다 주는 ‘총편익’ 또는 이 제품으로 ‘고객이 해결하게 되는 과제(jobs to be done)의 크기’로 보아야 하며, 이것은 고객이 지불하는 제품의 ‘판매가격’을 포함하여 일부러 매장을 방문하거나 인터넷을 서핑하는 등의 모든 고객의 수고를 포함한 ‘구매비용’을 지불하고도 기꺼이 그 가치를 인정하는 것이어야 한다.

따라서 제대로 된 Product Leadership 확보를 위해서 기업이 첫 번째로 해야 할 일은 현재의 제품 모습에 연연하지 않고 철저한 ‘비사용자의 관점’ 및 ‘과잉소비 지양’의 관점에 서서 제로 베이스에서 제품을 재정의하고 ‘익숙한 것과의 결별’을 강력하게 추진하는 진정한 실행력을 발휘해야 하는 것이다.

2. 어떻게 신성장동력을 확보할 것인가?

사회환경은 항상 변화하며 이에 따라 산업도 향상 변화한다. 그리고 각 기업은 이러한 Global Mega trend를 사실상 상시 관측하여 기업이 재도약할 수 있는 기회를 항상 모니터링 하고 있다. 그리고 꼭 Global Mega trend는 아니더라도 새로운 영역에의 기회모색은 또한 언제나 가능한 일이다. 그러나 실제로 새로운 성장을 향하여 위험을 감수하고 과감한 신사업 진출을 시도하는 기업은 사실상 소수에 불과하다. 이렇게 되는 가장 큰 이유는 기업이 현재 돈을 벌어다 주는 기존의 핵심비지니스에 익숙하고 또 집착하기 때문이다. 조직원들도 기존의 산업 틀 내에서 훈련 받고 성장해왔기 때문에 이러한 새로운 시도를 기피하게 되어있다. 게다가 더욱 복잡 다양해지는 예측불허의 세계경제기상도는 경영활동을 더욱 예측하기 어렵게 만들게 됨에 따라, 해오던 業에서 잘하는 것 조차도 힘든 상황이 되었고 결국 이런 상황에서 새로운 도전은 더욱 더 어렵게 되기 때문이다.

또 신사업이라는 것은 단순히 ‘신제품’을 의미하지 않는 다는 것이다. 특히 제조업으로 성공한 기업들에서 이러한 오류는 종종 발견된다. 예를 들어 태양광 사업의 Value Chain에는 많은 제조 산업군(Feedstock, 웨이퍼, 셀, 파워컨디셔너, 제조 장비 등)과 함께 발전소의 시공, 전기 공급 사업 등도 포함된다. 어떻게 보면 이런 분야가 이 산업군에서는 대표적인 업종이 될 수 있다. 따라서 이 산업에 새로 진출하고자 하는 제조기업이라면 그간 익숙하게 해오던 디바이스 판매만 할 것인지 아니면 새로운 게임룰에 따라 발전소를 팔 것인지 더 나아가서 전기를 팔 것인지를 심각하게 고민하여야 할 것이다. 왜냐하면 이에 따라 판매경로가 달라지고 재무적 모델조차 달라지기 때문이다. 따라서 신성장 동력의 검토는 해보지 않은 업의 본질을 파악하는 것과 함께 이에 따른 그 간 해온 익숙한 사업모델을 재검토하고 경우에 따라서는 과감히 버리는 기업변신의 가능성을 포함하여야 한다. 바로 이 대목에서 기업은 다시 ‘핵심역량’ 이니 ‘내부시너지’니 하는 덫에 갇히게 되는데 이런 사유로 기업은 새로운 사업진출이 또 다시 어렵게 되는 것이다.

여러 굴곡의 과정을 거쳐 실제 사업추진의 과정에 어렵게 들어가게 되어도 여전히 복병이 있다. 그것은 어느 기업에서나 존재하고 또 혁신적인 기업 일수록 더욱 강하게 존재하는 기업내의 기업항체(Corporate Antibodies)의 문제이다. 새로운 사업은 새로운 사업모델을 필요로 하는 경우가 대부분이다. 따라서 기존의 사업을 추진하는 데에 있어서는 효율적이고 또 잘 들어맞던 회사내의 여러 관행과 체제가 오히려 신사업을 추진하는 데에 있어서는 거센 방해가 되는 것이다. 그렇다고 해서 별도의 조직으로 신사업 조직을 너무 일찍 분리하면 그야 말로 관심 밖의 조직이 되어 홀로 서기가 더욱 어렵게 되고 만다.

결론적으로 신성장 동력이라는 이슈는 발굴의 문제가 아니라 절실함의 문제이고 실행의 문제인 것이다. 이런 사유로 신성장 동력확보의 첫 번째 원칙은 작게라도 일단 저지르는 것이다. 그러면 시도 후 그 안에서 새로운 기회를 더 발견하게 되고 발전 시킬 수 있기 때문이다. 그리고 어려운 이야기지만 신사업 추진 조직은 우선 독립적이어야 하되 기존 주류 조직의 지원을 받는 조직이어야 하는 것이다. 결국 이런 사유로 신사업 추진에 있어서는 경영실권자의 강력한 Ownership 과 Commitment가 필요하게 된다.

3.어떻게 혁신문화를 내재화 할 것인가?

혁신에 있어서 시작은 무조건 사람이어야 한다. 사람이야말로 고객가치 제공의 원천이다. 사람은 많은 경영자원 중 하나가 아닌 창의성의 발원으로서 새로운 고객가치 창출의 기반인 것이다. 따라서 조직원들은 관심과 존중의 대상이 되어야 함은 물론 그들에게 창의성을 자극하는 지속적인 교육 및 세미나 등의 기회를 제공하여야 하고, 새로운 시각을 통하여 그간 생각지 못했던 아이디어를 발견할 수 있도록 지원하여야 한다.

그러나 개인이나 조직차원에서의 전문성과 효율의 중시는 오히려 이제껏 해오던 방식의 깊이를 강조하다 보니 우리는 그 연장선에서 더 잘 하기 위한 혁신(Directional Innovation)만을 강조해온 점이 없지 않다. 그러나 진정한 혁신은 그간 못 보던 것을 본 후 떠오른 Insight를 그간 해오던 것에 접목할 때 (Inter-sectional Innovation) 비로소 남과 다른 혁신의 방향을 만들 수 있는 확률이 높아질 수 있다. 즉, 일상을 벗어난 새로운 다양성에 노출될 기회를 제공하여 소위 아이디어의 융합적 폭발을 유도하여야 한다는 것이다(Medici Effect). 여기서 특히 중요한 것은 고객가치는 선험적으로 다 확인할 수 없다는 것이며 실행을 통하여 확인되어야 하는데 이 경우 만일 실패하더라도 조직이 실패를 용인하고 실패를 통하여 배우는 것이 인정되는 조직 문화가 배양되어 있어야 한다는 점이다. 즉, 피터 드러커가 지적했듯이 아무리 능력있는 사람이 조직내에 있더라도 처해있는 환경이 능력발휘에 반하는 경우라면 누구도 성공할 수 잆다.

지식의 보편화가 급속하게 일어나는 현대사회에서 향후 기업의 존속은 ‘얼마나 남과 다른 생각을 하느냐’에 달려있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 조직내의 Out-thinkers 와 과감한 실행력이 진정한 조직 성장의 원동력이 될 수 있음을 한번 더 생각해야 할 시점이 아닌가 한다.

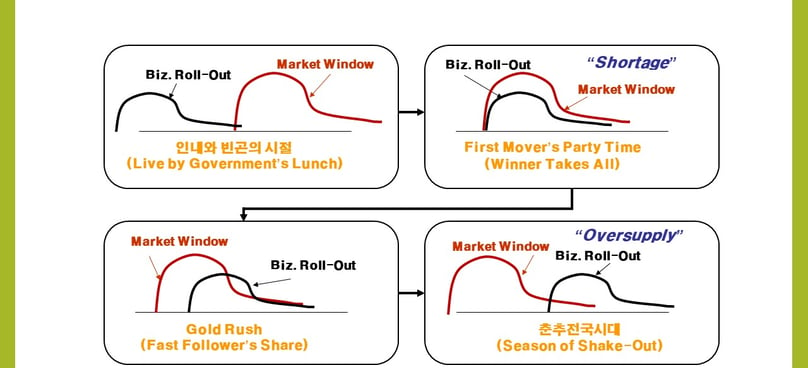

II. Entry Timing

시장이 열리기 전에 너무 빨리 사업에 진입하면 인내와 빈곤의 시절을 보내야 한다. 그렇다고 남들이 시장에 진입할 때 진입하면 경쟁자가 많아지게 되고, 진입이 지체되어 늦게 진입하게되면 공급과잉 상태에서 출혈경쟁을 하여야 한다. 두말할 필요도 없지만 그래서 Right Timing에 First Mover 로 진입하는 것이야말로 사업성공의 Key Leverage라고 할 수있다. 우린 이것을 Apple의 아이폰 사례, 테슬라의 전기차 사례에서 충분히 보고있다. R&D는 본격적인 사업투자가 이루어지기 전에 적절한 Entry Point를 가늠할 수 있는 필수 준비작업이리고 할 수 있다.

III. Quitter never wins, Winner never quit.

LG Electronics (LGE) announced that it will exit solar module manufacturing business because of its 'sluggish performance' and future uncertainties. I still remember the original questions I threw to the top management when we had to answer whether to set this solar business up or not. Those were, should this business be device manufacturing or electric power plant manufacturing or renewable electricity selling? ... According to the question (not the answer), there tried multiple downstream acquisitions, but ended up in vain. Now the painful lesson is that your new business should be stand on your "desperately-new" vision and aspiration, never on your current accustomed business behavior which led your today's successful business. If not , you'd rather just focus on your current business extensions, which is the best. Again, I came to convince that It is eventually the philosophy and views of corporation owner that can bring the mattered business success or failure.

In anyway, LGE's industry leading high efficiency solar cell development, contribution to the renewable energy society and starting solar cell business with its own capabilities against all head winds and passionate market development efforts which were all-new-to LGE, should be highly appreciated even though LGE is not the first mover in the market.

One more comment I'd like to add is that the other solar company "Hanwha Q cells" actively moves into the market of home VPP (Virtual Power Plant) solution. With this solution, this company is known to go to Australia and will go to Europe soon. Very impressive and aggressive! Then, in this regard, again I have to cast the questions - who is strong in brands to home appliance users, who is more talented to home IT solution development like ThinQ app, who has the powerful solution VPP hardware like battery storage, and finally who has the most necessary "Data" for home energy usage and its behavior coming from using connected appliances like refrigerators, freezers, air conditioners, TV's, and washing machine, etc.

(inputted on 24th February, 2022)